道士作為道教儀式的主持者,是一門傳承千年的傳統職業。

除了匯聚各宗族參與的水燈頭遊行,主普壇的普度儀式更是重頭戲。每年,普度法會席開四大桌,擺滿豐盛祭品,成為中元祭中最具象徵性的環節之一。2019年,基隆塔正式啟用,串聯山海城,使前往主普壇的動線更加便利,也讓外國遊客得以一窺這場莊嚴而神祕的儀式。

雷成壇供奉諸多神佛,庇佑信眾,延續道統。

很會讀書的「道士」

主普壇的普度儀式由基隆「雷成壇」主持,該壇道士屬於「紅頭道士」,法事時頭綁紅巾,主要執行「度生」的吉慶法事,如建醮、謝平安等儀式;盛行於台南、高雄地區的黑頭道士則不僅能主持「度生」,也能「度死」(喪葬禮儀、超渡、做功德),涵蓋範圍較廣。

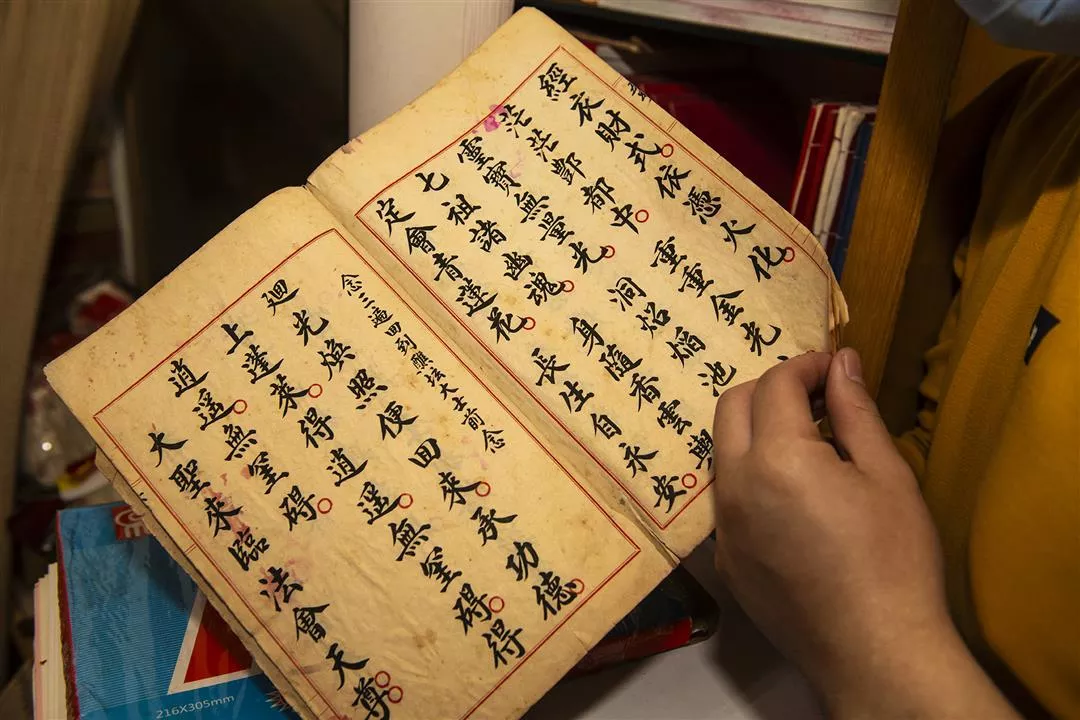

不論派別,道士皆為人與神之間的橋梁。雷成壇第六代傳人李銘峻解釋,在傳統社會中,他們不僅擁有比一般百姓更豐富的知識,還需精通抄書、誦經,甚至觀星測象,堪稱舊時代的知識分子。

也因此,即使到了現在,道士的養成也並不容易,以最基礎的科儀來說,每一項儀式除了需要以台語誦讀經典、詩詞外,還有體能訓練與身段表現等等,「身段又分為文、武,文的部分是誦經,武的則是淨壇、謝壇等較具儀式性的動作,這其實和傳統戲曲演員的訓練方式有些相似。」

回憶學習的過程,李銘峻坦言,自己並不擅長背書,因此往往需要花費兩到三倍的時間記誦,甚至透過錄音帶不斷播放,加強記憶,「其實到現在,每天都還在學習新的東西,因為道士的學習是沒有止境的。」他分享,今年春節前,雷成壇受邀至新北一座廟宇主持一連四天的祈福儀式,從早上九點持續到晚上五點,每場儀式約兩小時,對體力來說是一大挑戰,短暫的休息時間也要不斷複習每個科儀所需的文武內容。

而平日,他除了科儀服務,雷成壇也會在道壇迎接來自各地的信眾,為他們解讀八字、紫微斗數,或進行收魂、補運、解籤等儀式,項目五花八門。李銘峻認為,道士也可說是民俗信仰的律師,「律師熟知法律、撰寫書狀的方式,幫助民眾透過法律爭取權益;我們熟悉民俗經典與科儀流程,能協助信眾書寫所需文件,和神明傳達所期望的願望,或舉行科儀時所企求達成的目的。」

道壇桌上的法器擺放成一「心」字,代表雷成壇一心向道的精神。

庫房中滿櫃的手抄道教經文,每一本皆是珍貴的智慧結晶與歷史見證。

神秘,卻也不神秘

作為一名道士,他的生活對多數人而言充滿神祕感。13歲那年,他決定傳承家族道壇,從此成長歷程與同齡人截然不同,為法事請假成了日常,甚至曾為了鑽研科儀而停學一年。「其實我也曾經迷惘過。」李銘峻坦言,面對外界的疑問,他一度對自己的職業感到不確定,甚至考慮是否要發展副業。

然而,每當收到信眾的感激,他便更加確信自己的選擇。求學時期,曾有一位老師對他的職業不甚理解,直到某日,這位老師的孩子因不明原因持續發燒,求醫無果,最終到雷成壇求助。經過收魂儀式後,病因迅速找出,老師也因此對他的工作有了全新的認識。或許,每一場看似簡單、枯燥的儀式,都可能成為某個人獲得心靈平靜的契機。

而為了讓更多人了解道士的工作,他近年來陸續開始經營雷成壇的社群平台,如LINE與Facebook,希望能讓更多人能找到與他們接觸的管道;至於不確定自身困擾能否透過民俗儀式解決的民眾,他則鼓勵:「就當作是來聊天。」

李銘峻強調,並非每一次洽談就要收費,許多時候信眾只是需要有人傾聽,就像老一輩習慣在榕樹下聊天一樣,來到雷成壇,也可以和他、他的父親或爺爺談天,「有時候聊一聊,會發現問題迎刃而解,甚至不用透過宗教力量便能解決。」或許道士的角色不單單是主持科儀、傳遞信仰,而是一種陪伴。

雷成壇道長李銘峻與父親李戊己(中)、爺爺李騰龍,共同守護這項傳承六代的家業。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)