農家のラヴェンドラ・ロンカーさん(左)は、紅妃パパイヤの栽培で事業を成功させた。隣は栽培指導に当たる農友種苗公司の技術員、タルカ・ハウェリさん。

インドは世界最大の人口を擁する大国であり、台湾の「農友種苗公司」が種子を輸出する約150ヵ国の中でも売上げ第1位の国だ。

同社がインド市場に進出して20年余り、インドでの2024年の業績は17億ルピー(約6.4億元)に達する見込みだ。ところが意外なことに、農友種苗公司が当初インド進出を決めたのは「貧困層を助けるため」で、しかも10年間赤字が続いたという。

いったいどのような戦略で黒字転換を成し遂げたのだろう。また、どのような努力によってインドを海外第一の市場にしたのだろうか。

『台湾光華』取材班はインドに赴き、農友種苗公司の技術チームとともにプネーのHingangoan村に足を運んだ。農友種苗の農場に着くと、大きなインドボダイジュが枝を広げていた。3.2ヘクタールあるこの農場で、マリーゴールド、トウガラシのブート・ジョロキア、トカドヘチマ、パパイヤ、オクラなど数十品種が栽培されている。

中でも農友種苗公司の品種改良による「紅妃」パパイヤはしっとりとした食感で甘く、インド市場で90%のシェアを誇る常に人気の品種だ。我々は、パパイヤ栽培で成功したラヴェンドラ・ロンカーさんを訪問した。サトウキビからパパイヤ栽培に替えたのがよかったという。それを我々に実感させたのは、彼の豪邸だった。

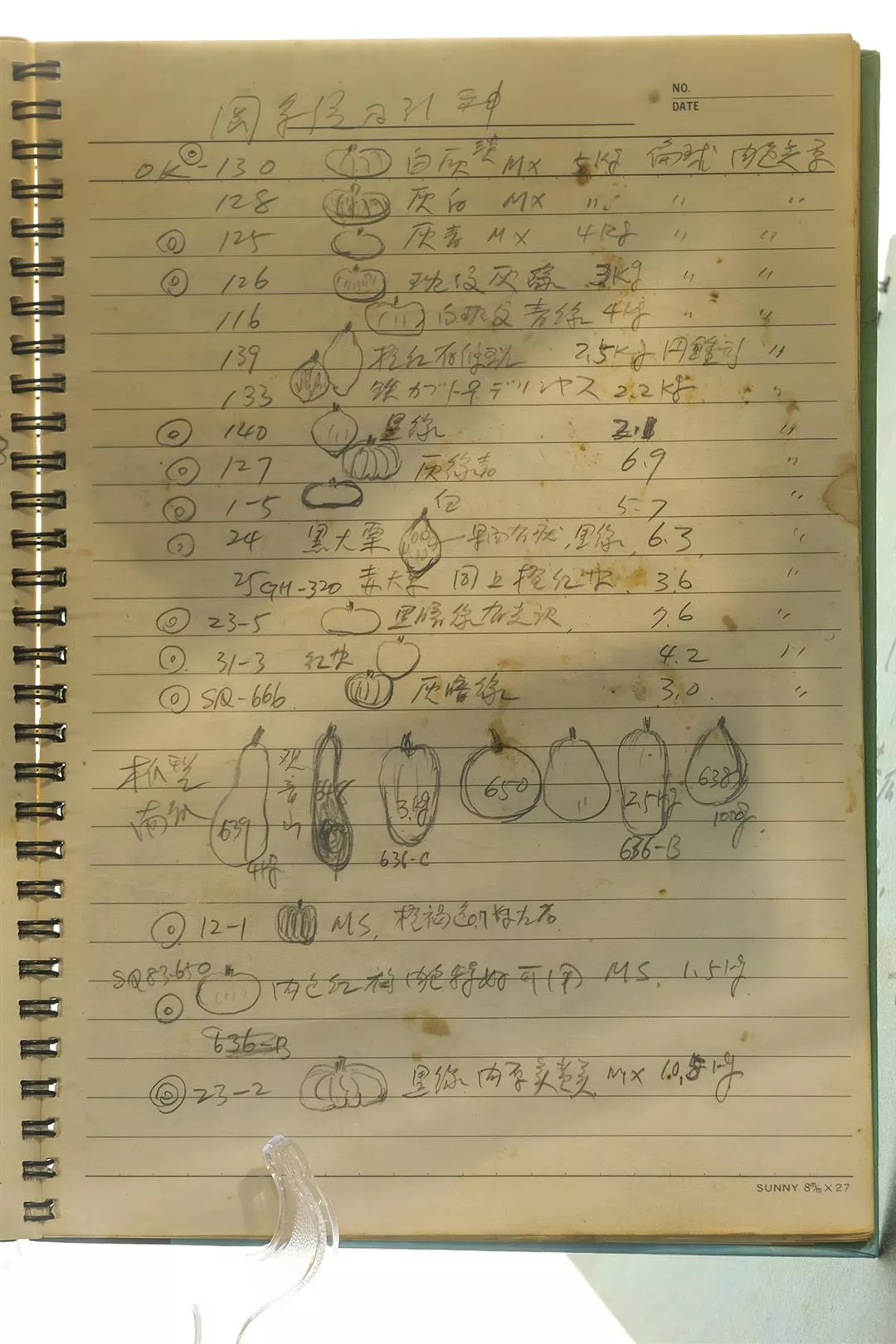

農友種苗公司には創業者の陳文郁さんが研究時に書き記したノートが残る。

農家を豊かにしようと

その家は、台湾伝統の三合院のように建物が3方から中庭を囲む構造だった。それぞれにクリシュナ神の祀られた広い居間が3室、寝室が7室、キッチンは7坪以上あろうかという2階建ての豪邸に、家族16人で暮らしていた。

ロンカーさんは財を成すことに長けているようだ。それを通訳してもらうと、ロンカーさんは大きく頭を振った(インド人が頭を振るのは肯定の意)。そして笑顔で「パパイヤのほかに小玉スイカやマリーゴールドも栽培しています」と言う。新種作物にも注意を怠らず、肥料への投資も積極的に行い、建設業にも投資している。

農友種苗公司台湾本社のショールームには、ロンカーさんのような農家からの感謝の手紙が多く飾られており、それを副総経理の游煜華さんが説明してくれた。「食べる物にも事欠く場合、果物はぜいたく品ですよね。かつてインドの農家が小玉スイカやハミウリなどを栽培していたのは、自分たちが食べるためでなく貴族や観光客のためでした。それでも利益が出ると、レンガ造りの家を建て、トラクターやバイクを買い、さらには家族で新しい服を着て写真を撮って感謝の言葉を添えて私たちに送ってくれたのです」

農家のラヴェンドラ・ロンカーさんが飼う牛は一家の富の象徴だ。

まずは売らずに貸す

農友種苗がインド支社を設けるに当たっては、「ある恩師の教え」があったと游さんは語る。

農友種苗公司創業者である陳文郁さんは、日本統治時代に高雄の鳳山熱帯園芸試験所で人生の師となる江口庸雄さんに出会う。そして、後に台湾を離れることになった江口さんから「能力があれば東南アジアの貧しい農家の手助けをしなさい」と励まされていた。

その言葉を常に心に留めていた陳文郁さんはやがて「能力」を得て、実現に動いた。1984年に農友種苗はタイで関連企業を設立。1997年にはミャンマーにも進出し、同時に農民のための無料の病院建設にも出資した。これは『台湾光華』も2012年に現地で取材している。1999年にはインドに進出。恩師との繋がりから始まったご縁で、東京農業大学で学んだ優秀な人材・井星純陽さんがインド派遣の先陣として、貧しい農村で良質品種の普及に尽力した。荒れた土地で苦労し、約10年後にやっと利潤を得るようになったという。

インドは農業大国だが、農家の年収は先進国の10分の1に及ばない。游さんは「農家が利益を得られないのは作物の品種が良くないからで、品種が良ければ農家の生活も改善できる、というのが創業者の陳文郁の考えでした」と言う。

インドで農友種苗は最初、「売る」のではなく「貸す」ことから始めた。「スイカ、パパイヤ、メロンの種子を貸します。肥料と農薬も貸して栽培方法も教えます。代金は収穫後に利益が出たら払ってください」と言って市場を開拓したのだ。長年赤字だったのも無理はない。

「いわば我々は魚を与えたのではなく、魚の釣り方を教えたのです。ただ、農業によって彼らの人生を変えるには、現地での関連会社設立が不可欠でした」と游さんは言う。この関連会社は、インド支社と同程度に深く現地に根差すものでなければならない。種子を売るだけでなく栽培技術も指導し、さらに知名度を上げるためにマーケティングも行う。知名度が上がれば、農家もぜひ栽培をと思ってくれるからだ。

甘い紅妃パパイヤで客をもてなす。

次は良質の品種を提供

農友種苗の研究開発長であり副総経理の張佳恵さんは、インドを訪れるたび、現地スタッフが嬉しそうに「頭を振って」、農友種苗の一員になれてよかったと感謝してくれると言う。貧しい農家が良質の果物を栽培して生活を改善する、その手助けができていると実感するからだ。

「私もとても感動します。貧しい人々が農業によって豊かになれるよう、優良品種の開発にさらに努力しようと思います」と張さんは語る。

良い品種というのは、現地の条件を考慮に入れたものでなければならないと、游さんが例を挙げる。例えば広大なインドでは輸送も何百キロに及ぶため、柔らかく皮の薄い品種のミニトマトなどは、長く揺られて運ばれるうちにケチャップ状になってしまうかもしれない。かつてインドには冷蔵庫やコールドチェーンも普及していなかったため、保存や輸送に耐え得る品種が基本条件だった。例えばスイカも皮が厚く、輸送に耐える必要があるものの、皮が厚すぎても果肉が少なくなってしまう。だが農友種苗の黒皮スイカなら、皮はそれほど厚くないのに踏みつけても割れないほど頑丈で、長距離輸送にも耐える。

農友種苗公司のマリーゴールドは押さえたり詰めたりしても花が落ちにくい品種で、宗教儀式や婚礼に広く用いられている。

値下げ戦略

インド支社が黒字に転じたのは、同支社総経理の王昭傑さんが2006年にインドに派遣されて1年後のことで、年商は2億ルピー(約7600万元)にまで達した。前総経理の井星さんが固めた基礎の上に、王さんは事業拡大、商品の差別化、現地化を進めたのだ。

王さんは「インド市場では『台湾からの輸入』と自画自賛しても意味はなく、最も重要なのはインドの農家が買いたがるかどうかです」と言う。

適正な価格設定はマーケティングの腕の見せ所だ。「高い価格のままではインドの農家には受け入れられない」と、2010年に王さんはメロンの種子を大幅に値下げする計画を会社に提出した。結果、この「値下げ戦略」は功を奏し、翌年の注文量は5倍に増えた。

シャーレの中でスイカの発芽率をテストする様子。

白い果肉の人気者

張さんは、インドの農家は台湾の農家ほど栽培に細かい手間をかけないため、世話のかからない強い品種がインド向きだと指摘する。

そんな一つが、白い果肉のボビー・メロンだ。これは20年余り前に台湾で大流行した、果肉の白っぽい網メロンで、赤肉メロンが主流のインドでは、ボビーなら市場の棲み分けになる。消費者の人気も高く、種子発売後すぐ1トン以上売れた。白肉メロンでは約95%の市場シェアを占めて、ほぼ独占状態だ。

これほど売れるメロンの品種を、自分も売ってみようという競争相手はいないのかと問うと、張さんは「ボビーは2種の白肉瓜をかけ合わせたもので、畑で選別を重ねて商品化するまでに8~10年ほどかかるのです」と言う。販売拠点が800店に増えたこともあって、この人気者・ボビーの種子販売量も1トンから3トンに増加した。

「多様化戦略」はスイカでも生かされている。縞模様の大きなスイカが主流のインドで、市場の棲み分けをねらい、黒っぽい皮をした「キラン」を売ることにした。冷蔵庫にそのまま入るほど小型で、「冷蔵庫スイカ」の別名を持つ。収穫量が多く、甘みも強く、輸送や保存もしやすい。種子売上げは今では2トンに達している。

インド支社で商品開発を担当する謝季燁さんによれば、マリーゴールドはインドでは神聖で縁起の良い花で、宗教儀式や婚礼に広く用いられる。農友種苗の品種は、押さえたりぎっしり詰めたりしても花が落ちにくく、特にオレンジ色の品種は枯れにくいことから農家に人気だ。

早摘みのトカドヘチマや丸ナスは、日持ちもするし衝撃にも強い。煮ても蒸しても美味しいカボチャも消費者に好まれている。また果肉の黄色いスイカも、甘ったるい赤肉のスイカとはまた別の味わいがあり、人気上昇中だ。

インド支社総経理の王昭傑さん(右から3人目)は、チームを率い、インド各地10ヵ所にオフィスを設け、800余りの店と種子の販売契約を結んでいる。

地元での採種

農友種苗は、現地で採種し販売する戦略を発展させた。それによってインド支社は財源を増やし、バングラデシュやパキスタン、中東にも種子を販売するほどだ。

採種、つまり種子生産の場所として、農友種苗では特に僻地の貧しい地域を多く選んでいる。貧農の助けになりたいと願うからだ。王さんによれば、こうした村落には政府の援助が及ばない所もあり、乏しい物資で暮らしている。ある村を訪れた際、家の中に何もないのを不思議に思った王さんが思わず「引っ越してきたばかりなのですか。或いは家の修理中ですか」と尋ねてしまったほどだった。本当にその家には家具と言えばベッドが1台あるだけだったし、時にはベッドすらない家もあるのだった。だが採種をすれば農家は平均1万ルピーの月収が得られ、臨時工などをするよりよほど良い収入となる。

またある時インド北部の農家の畑を視察に訪れた際には、渓谷の道を30分以上歩いたが、白く細かい砂に覆われた川辺の土地が延々と続き、まるで砂漠にいるようだった。「この厳しい環境で育つほど、うちの品種は強いだろうかと心の中で考えてしまいました」と王さんは言う。ところが着いてみると、畑には整然とスイカが植えられてよく育っており、感心することしきりだった。

農友種苗がインドで売る野菜はすべて、保管、衝撃、輸送に耐える品種だ。写真は鈴のような形のピーマン。

遺伝子配列の解析

環境の悪さと気候変動は、育種家にとって最大の壁だ。研究開発を担う張さんによれば、雨季に降雨がないうえに、種子をまく乾季に洪水が発生するという問題に、世界中の農耕地が直面しており、そのため病虫害もますます増加している。

「しかもインドでは害虫も北、中、南部で異なります」と張さんは言う。また1本の株に同時に複数以上の病状が現れる場合もある。農友種苗では、まず病害の集中的に起こる地域に調査員を派遣し、その地で病気に耐性のありそうな株を選んで台湾の実験室に持ち帰る。そしてワクチン接種や耐病性選別を経た新たな品種を再び海外に戻し、試験栽培をする。

育種は8~10年かかる気の長い仕事だ。張さんによれば、農友種苗は近年、遺伝学に基づいた遺伝子配列の解析によって育種期間を短縮している。かつて遺伝子育種の研究畑にいた張さんは「遺伝子を組換えた品種を用いるということではなく、植物のDNAを解析し、耐病性のあるDNA配列を調べ、それをマーキングするのです」と説明する。つまりDNAマーカーを種子選別に生かしているのだ。またこの技術は品種鑑定や品種純度の検査にも使える。

台湾本社のこうした研究開発力が大きな支えとなっているほか、今ではインド支社から本社への貢献も可能になっているとして、王さんは次のように説明する。

本社で誰かをケニアやタンザニアに派遣したくても、台湾人社員は行きたがらない。だが東アフリカでビジネスをするインド人は多いことから、インド支社の社員なら東アフリカ派遣が可能だ。また、各国で植物検疫が厳しくなる中、インド支社が農友種苗のトランスファー・センターとなり、台湾の育種の優位性を、さらに遠くへ伝えることもできるのだ。

トカドヘチマ。

農友種苗インド支社は、管理、販売、選別、品質管理、包装、倉庫出荷などの業務を統合しており、スムーズな出荷で種子をインド全土に提供する。

台湾で育成された耐病性のある新品種は、インドでの試験栽培に成功してはじめて販売される。

優れた品種の一粒一粒が、インドの農家に豊かな収穫をもたらす。

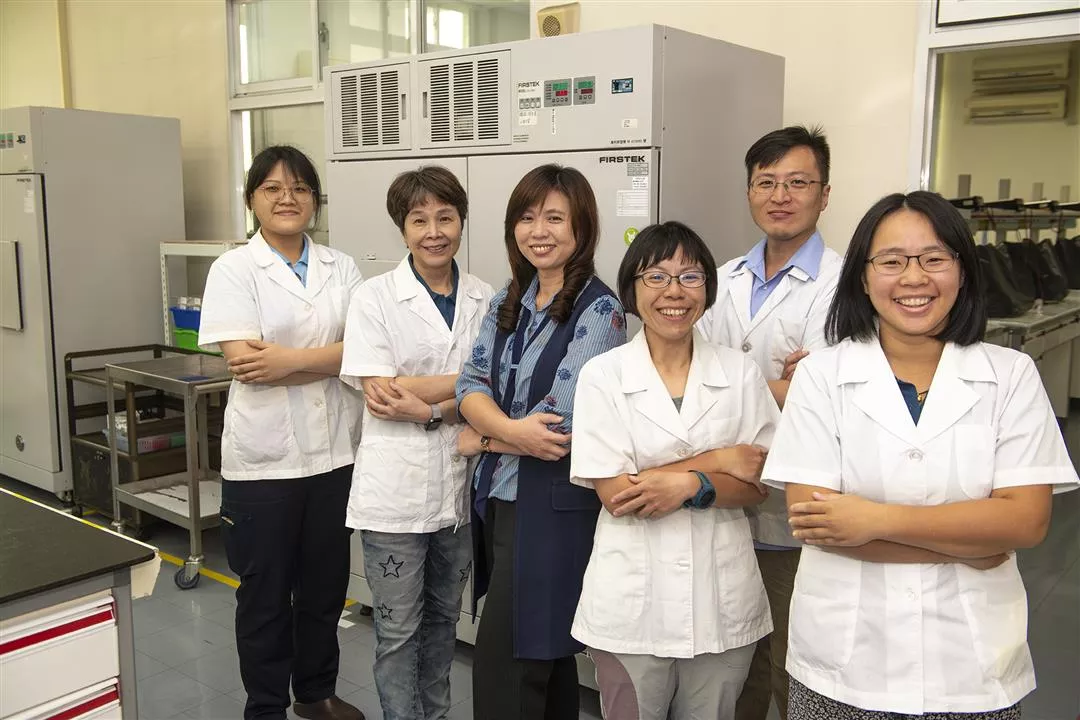

遺伝子育種研究畑出身の張佳恵さん(左から3人目)は研究開発チームを率い、台湾の優れた農業技術とインドの農業の長所を組合わせることで、双方に利益をもたらしている。

農友種苗公司はビッグデータの分析によって品種の遺伝的優位性を見つけ出し、品種選別にかかる時間を短縮している。

「農友種苗公司は技術員を派遣して農家を直接指導するなど、インドに深くコミットしている」と副総経理の游煜華さんは語る。

インドのスーパーで売られる農友種苗公司開発品種のメロン。

インド支社に派遣された専門員の謝季燁さん(左)と試作農場の農場長であるアモル・サンジャイ・スサルさんは、耐病性や環境適応力を持つ品種を選別し育てている。

インドの試作農場で育つオレンジ色をした新品種のマリーゴールドは、丈夫で花が落ちにくく、長持ちする。

トウガラシは育種の過程で乾燥させて辛さをテストする。

丸ナス。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)