チームを率いてインド市場を開拓するTEMICOのCEO、マシュー・リム(Matthew Lim)氏(中央)。

インド政府が打ち出した「グリーン・インディア・ミッション」では、2030年までに公用車と商用車を全面的に電動化するという目標が掲げられている。

世界第3位、台湾第1位のモータ・サプライヤーである東元グループは、技術的優位性と豊富な人脈を持つ。これが、インドからの電気自動車向け動力システム(パワートレイン)5万5千基分という大口注文の獲得に繋がった。

『台灣光華』取材班は、インド第3の都市ベンガルールにあるハイテク・イノベーション国際パーク(TIIP)に向かった。埃っぽい赤土に覆われた土地で多数の掘削機が整地作業をするここは、台湾企業がインドで初めて計画したハイテク産業パークだ。パーク内に建つ、木製の格子板が配されたモダンな白い建物がひときわ目を引く。パーク内で最初に操業を開始した東元電機のインド支社(以下、TEMICO)だ。

3年前、東元グループ本社が「新たな地平を切り拓く」べくシンガポールから派遣したのがTEMICOのCEOとなったマシュー・リム(Matthew Lim)氏だ。流暢な中国語を操り、台湾語もわかるリム氏が、今回の大口注文を獲得した秘訣を明かしてくれた。

ベンガルールに拠点を置くTEMICOは、台湾での経験を再現し、スマート製造ラインを導入することで、インド市場で存在感を示している。

EVのトレンド、カギは人脈

TEMICOは東元電機と日本の三井物産の合弁企業であり、三井物産は1893年にムンバイに出張所を設立して以来、インドで26以上の投資案件を展開してきた豊富なネットワークを持つ。

「三井はインドに非常に優れたネットワークを持っており、現地の法規や政府のニーズに精通しているため、政府のプロジェクトを受注することができました。三井が東元に目をつけたのは、東元の技術的な強みが理由です。電気自動車(EV)の動力システムにおける重要な工程を掌握するだけでなく、価格や性能の面でも競争力がありますから」とリム氏は語る。

インドは一筋縄ではいかない国で、収益を上げるのがそう簡単ではないのもよく知られている。「私たちはまずリスク評価をしっかり行ってから、インドへの投資に踏み切りました」と話すリム氏は、「インドの価格に対する敏感さは、外からは想像しがたいほど高い」と指摘した。政府の法令や技術要件を満たしながら、相対的に低コストでの製品生産が求められる中、製造コストを削減し、利益率を高めることが工場にとって最大の課題だという。しかし、60年以上の経験を持つ東元は、毎年コスト削減を追求し続けている。

リム氏は、多くの台湾企業のインド投資の狙いについて、主に米中間の地政学的な影響を受け、中国との経済分断を進めるためにインド市場進出を進めているとの見方を示す。だが東元の場合、インドへの投資はインドのEV市場の大きな可能性を見込んだものだ。

また、多くの外国企業のインド進出の理由は、インドで製造したものをインド国外の市場をターゲットに輸出するためなのだという。一方、東元は「メイク・イン・インディア」政策に応え、地産地消型の短いサプライチェーンに対応する形で、直接インド国内市場に供給しているのだ。

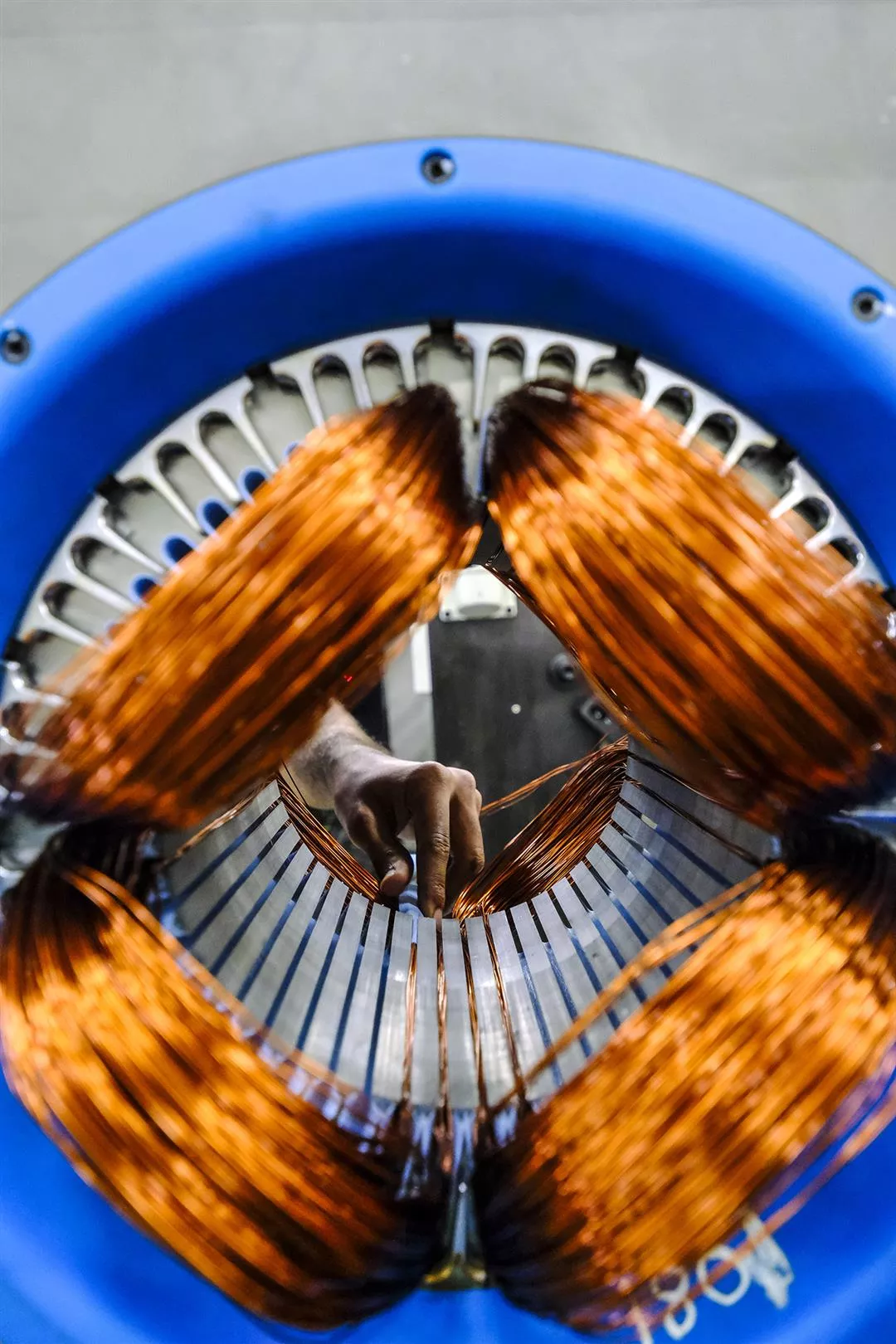

TEMICOは高効率モータやEV動力システム用モータを生産していく。

政府先導のグリーン・インディア

「世界的には電気自動車の発展が減速傾向にありますが、インドはちょうど逆です」と話すリム氏の観察では、中央政府と地方政府が電気自動車開発に対して一致した姿勢を示しており、「持続可能な公共交通ソリューション」の推進を支援しているという。

ここで言う公共交通とは、公営バス、公用車両、さらにUberや、Olaといった二輪・三輪を含めたタクシーを指す。インド政府は2019年に、政策「FAME II」を打ち出し、補助金を通じて電気自動車需要を創出した。

9月9日は世界EVデーだ。2024年には、電動三輪車の総販売台数が内燃機関搭載の自動車を超えた。三輪車 100 台当たり、52 台が電気自動車という計算だ。これを受けてリム氏は「政府の強力な後押しがあれば、インドは世界のEV化をリードすることが可能」と自信を見せた。

東元グループは、かつてベトナムやメキシコで工場設立を担当した先鋒チームをベンガルールに派遣し、自動電気工事設備、無溶剤コーティング設備、自動塗装・乾燥設備などの設置を支援した。台湾でスムーズに稼働する自動・スマート化生産ラインを丸ごとインドに移したも同然だ。

台湾の老舗企業である東元電機は、EVの動力システムにおける重要な製造工程を掌握する技術的優位性を持ち、インド政府から電動バスの大口注文を受けた。

水も電気もない中で

実は、東元グループは2008年にデリーで事務所を開設し、2016年にはグジャラート州に小型モータ工場を設立している。また、東元グループの黄茂雄会長は、当時のグジャラート州知事だったモディ首相とも私的な親交があった。また、黄会長の先見性により、ベンガルールに早い段階から土地を購入していた。現在ではベンガルールはIT産業と電気自動車産業の中心地に成長し、人件費や土地の価格が急騰している。多くの投資開発業者がベンガルールへの進出を考えても、すでに土地はほとんど残っていない状況だ。

ただ、3年前に東元が工場建設を始めた際、周囲は雑草に覆われ、開発が待たれる状態だった。水も電気もインターネットもなく、地方自治体との困難な調整や交渉を経て、ようやく整備が進められた。工場の従業員には地元の人材が採用されている。インド人の工場長・ラメシュ・ムルゲサン(Ramesh Murugesan)氏によれば、6か月間の訓練を経て、全員が業務に習熟したとのことだ。

TEMICOが製造する乗用車および小型商用車向けの動力システム。

EVモータの生産拠点

TEMICOでは、電気自動車用動力システムや超高性能の産業用モータを生産しており、グジャラート州の既存工場よりも高度な設備を導入している。さらに、IoTを活用した設計といったインダストリ4.0の基盤も備えており、台湾から生産の進捗状況確認や不具合の特定ができる。

また工場設計段階から、機械生産の際の電力消費量といった炭素排出削減に関するビッグデータの収集・分析など炭素削減要素が組み込まれているという。東元がこだわる省エネ・排出削減・スマート(製造)・自動(化)という価値観を、インド工場が体現しているとリム氏は話す。

目下の目標は、5万5千基の動力システムを納品することだ。

インド市場は非常に広大であり、今後必ずや競合他社も市場の奪い合いに参入してくるだろうと考えるリム氏は「最も重要なのは、先発優位を握ること。一歩先んじることで勝算が高まる」と話す。メーカーからすると地産地消型のサプライチェーン構築には時間がかかるが、東元はすでにその第一歩を踏み出しており、台湾の電気自動車産業を海外に広める役割も果たしている。

東元グループがインド国内で計画した初のハイテク産業パークでは、TEMICOが操業を開始した最初の企業となった。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)