生活博物館さながらの街区

新化の歴史街区にやってきた。新化はその地理的条件から生まれた浅山(標高800メートル以下の地域)の集落であることがわかる。その昔、ここは山間部の産物の集散地であり、近代化が内陸部まで拡大した最初の町でもあった。

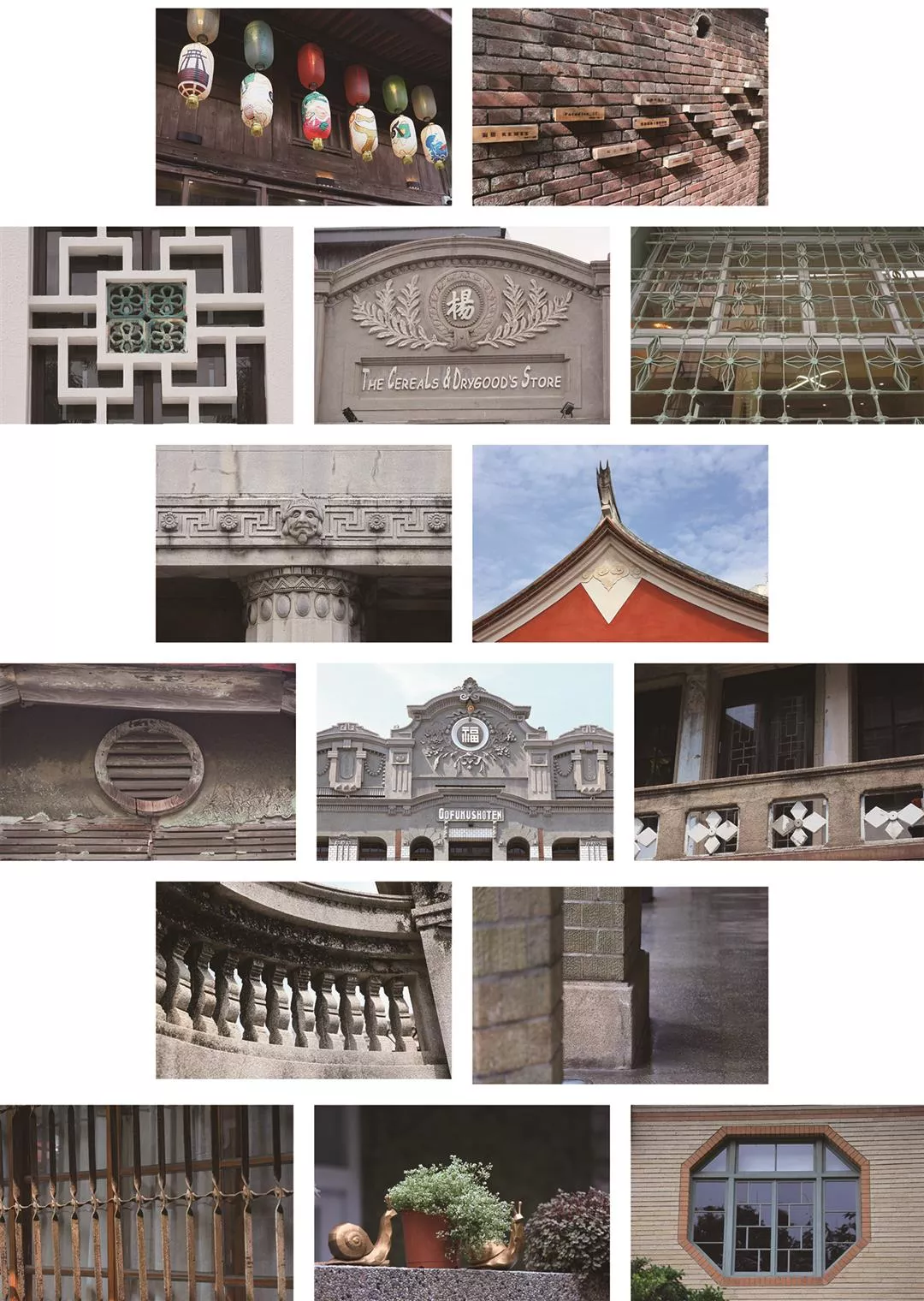

楊さんが、新化老街(中正路)の家屋は日本統治時代に遡ると紹介してくれた。当時の店舗付き住宅の建築の特徴として、商人たちが好んだのが洗い出しの面材だ。装飾には草花の模様や店名があしらわれ、西洋の古典的な要素で店舗正面を飾っている。連棟式の店舗付き住宅の並ぶ町には、かつての時代の名残が漂う。

2023年、文化局の助成による建物正面部の外観改修が完了し、西側の店舗付き住宅は在りし日の輝きを再び取り戻した。2024年、東側の計5棟の正面部の改修も完成し、新化地区のおもだった空間が息を吹き返した。「正面部の改修に加え、外部に増築されていたプレハブ部分の処理や、複雑なパイプラインの存在など、規模は大きくはなくとも、細やかなコミュニケーションを図ることが求められ、文化局も相当の労力を費やしています」と楊さんは語る。

公共部門は公共建築の正面外観の修復に協力し、古民家は民間団体の協力に頼った。私たちは新化で長年活動している山海屯社会企業のCEO・許明揚さんに出会った。許さんは若い頃から地域コミュニティ作りに携わり、現在は古民家修復を使命として活動している。

「私たちのチームは、新化の古い通りにある老舗2棟の保存を手掛けました。1棟目は『長泰西薬房』(現在は農産品や文化クリエイティブ製品を扱う『群九街庄』)、もう1棟は145年の老舗『晋発米穀商店』です。2棟が賃貸に出たと知りすぐに修復・保存に取り組み、営業形態は後で考えました。いずれも文化保存が優先で、商業利用を考えるのはその後です」と許さんは話す。

山海屯社会企業は現在、中正路の古い通りにある旧・恵生医院の2階にある。一時期はクレーンゲーム店として賃貸に出されていたこの古い建物を修復するべく所有者の承諾を得ようと奔走したのが許さんだった。「古い家屋がそれぞれの物語を伝えるために残されることで、街区全体が生活の物語を伝える博物館になるのです」これは許さんのビジョンでもある。

台南のあふれる魅力は400年続いてきたリレーの賜物だ。だが可能性はまだまだある。是非とも台南へ足を運んで、夢を描き、仕事をし、のんびり暮らし、迷宮にいるような魅力を体験してみてはいかがだろう。

歴史街区は単一の建築的特徴を重視するのではなく、環境の一体性や地域性を重んじ、都市の道路網パターンの発展を尊重するものだ。写真は、清水寺街の古い家々と老木の佇まい。

古い建物の外にはバナナの木があり、台湾の風情が感じられる。

1898年に建てられた旧台南測候所は、現存する台湾最古の気象観測施設だ。

時代の痕跡が積み重なる「府城」には、清朝時代の城門が残っており、そのうち「兌悦門」は人や車が通行できる唯一の門だ。

粘土彫刻、洗い出し、セメントタイル、赤レンガの壁、ツバメの尾のように反り上がった屋根「燕尾屋脊」、スクラッチタイル、人造大理石、鉄の飾り格子など、心に響く建築ディテールがこの町の面白さだ。