台湾では各都市に「成功路」があり、また「成功」の名を冠した学校も少なくない。特に台南には「成功」小学校・中学校、それに「成功」大学もある。

台南のいたるところにある「成功」は、かつて台南を統治した鄭氏政権を記念するものだが、忘れられがちなのは、鄭成功率いる軍がオランダを台湾から駆逐したことだ。

この歴史の舞台となったのは、ゼーランジャ城(安平古堡)とプロヴィンシャ城(赤崁楼)である。

ホウオウボクやナンバンサカイチが咲き乱れる季節、私たちは「成功大学」を訪れ、学者たちにこの大いなる時代を語っていただいた。

夏、台南は観光シーズンを迎える。多くの観光客が訪れる赤崁楼(プロヴィンシャ城)と安平古堡(ゼーランジャ城)の二つの建造物だが、これらが史跡から観光スポットへと変わったのは偶然のことではない。そこに流れる歴史は今日までつながっているのである。

50年にわたって考古学研究に従事してきた劉益昌は、ゼーランジャ城の研究で数々の成果を上げてきた。

都市の歴史の始まり

1624年は台湾の歴史が大きく動いた重要な年だった。それまで小さな集落が点在するだけだった台湾をオランダが統治するようになり、まだ謎に包まれていた台湾が国際貿易体系に取り込まれたのである。

歴史的建築物を研究する成功大学建築学科准教授の黄恩宇が古地図を開くと、時間は激動の17世紀へとさかのぼっていく。

当時、台南の沿海地域は起伏のある砂丘になっていた。台江内海にはまだ土砂が堆積しておらず、現在の陸地は当時は潟湖の状態だった。広い内海へは船で入ることができ、水路は大員の砂州と赤崁地域をつないでいた。

オランダ人は台江内海の東西両側に城砦を築いた。砂州の上にはゼーランジャ城(安平古堡)を建て、その東側にゼーランジャ・シティを整備した。そして現在の台南市街にある赤崁地域にはプロヴィンシャ・シティが生まれ、その北側にはプロヴィンシャ城(赤崁楼)が建てられた。

それから時は流れ、二つの城砦の建造物や周辺の様子は大きく変わった。しかし黄恩宇が古今の地図を照らし合わせると、城砦周辺の町の区画は当時のまま残っていることがわかる。

赤崁楼の周辺を見ると、現在の民権路、永福路、忠義路などの通りは、かつてオランダ人が設計したままだ。プロヴィンシャ・シティに属していた通りの道幅は当時の300 Rijnlandse フィート(当時のオランダの単位で1フート約31.4センチ)のままで、街の成り立ちが見て取れる。

台湾最古の道と呼べる民権路には、台南第一の井戸とされる「大井」がある。現在は井戸を半円形の大きな蓋が覆っており、ここから台南の歴史が始まったと学者は見ている。

一方の安平は、大規模な開発が行なわれてこなかったため、安平古堡の内部にも、中興街や效忠街、延平街などの古い通りにも、17世紀のレンガの塀が残っており、オランダ積みと呼ばれる当時のレンガ工法を見ることができる。

建築史を研究する黄恩宇。

台湾初の都市計画

地図からは、当時のオランダ人が計画した市街地がはっきりと見て取れる。規則正しい碁盤の目になっており、後の清代に随意に延びていった曲がりくねった道とはまったく異なる。

だが、まだ人口の少なかった台湾で、オランダ人はなぜ特別に都市計画を立てたのだろう。

黄恩宇によると、オランダ(Nederland)という国名は「低い土地の国」という意味で、国土の3割は海面より低い。彼らは水と共生して生きてきたのである。

それが海洋覇権を争う大航海時代となり、商売に長けたオランダ人はオランダ連合東インド会社を設立して極東でのビジネスを開始した。彼らはまずバタヴィア(現在のジャカルタ)を本拠地とし、日本と中国との三角貿易を開始、そのために中国の沿海地域にも貿易拠点を置きたいと考えていた。

最初は澎湖を選んで風櫃に城砦を建てたのだが、明朝に駆逐され、澎湖に近い「フォルモサ」と呼ばれていた台湾へと移ったのである。

航海と海軍の実力に自信ち、貿易のための航路を確保したいと考えていたオランダ人は、もともと水に慣れ親しんでいたため、最終的に「Taywan(大員)」の砂州に拠点を置くことにした。そしてここの砂州の上に台湾本島初のヨーロッパ風の城砦「ゼーランジャ城(Fort Zeelandia)」を建てる。これは本国のZeeland省から取った名称で、Zeeは海、Landは陸地を指し、「海と陸の城砦」という意味である。当時の地理的条件から見ると、まさにぴったりの名称だ。

彼らは城砦を建てるのと同時に、税収を考慮し、中世のヨーロッパの都市のように町も作った。田舎から農民を移住させて都市を発展させ、租税制度を導入して統治者として税収を確保したのである。

商人としての性格から、またオランダの母国で土地の取得が困難なことから、オランダ人は早くから土地の有効利用の概念を持っていた。そこで、彼らは土地を最も有効に活用できる碁盤の目の市街地を作ったのである。台湾の建築史から見ると、「これは台湾で初めての都市計画です」と黄恩宇は言う。

都市計画を補完するのは、同じく台湾で初めて出現した都市ガバナンスの概念である。現存する文献を見ると、オランダ人は極めて詳細な地籍資料を残している。土地の所有者、土地の縦横の長さ、面積などの資料に図面も添えてある。

また、オランダ人はゼーランジャの市街地に、取引に用いるための公秤所(商品の重さを量る公正な秤を設置した場所)や、民事事件を取り扱う市政法廷も設けた。市民の意見を参考に判決を下す制度で、現在の陪審員制度に似ている。

ゼーランジャ城の塀には今もオランダ人が構造を強化するためにつけたアンカーの跡が残っている。

二つの町と当時の国際都市の違い

黄恩宇はこう説明する。昔から都市というものは自由に発展してきたが、二つの例外があり、その場合は大規模な都市計画の下で構築される。一つは既存の政権が意図的に新たな都市を計画するもので、唐の長安などが挙げられる。もう一つは、新たに支配した植民地において統治者が新しい都市を築くケースだ。

後者に当たる台南のゼーランジャ城とプロヴィンシャ城にも植民地都市の特徴が見られる。市街地は城砦を取り囲むように同心円状に広がるのではなく、城砦と市街地との間に広い空き地(オランダ語でplein、オランダ本国の都市に見られるマーケット広場とは違う)が設けられた。黄恩宇によると、これは土地を征服して得た領主にとっては城砦を守るための空き地であり、城砦と市街地の距離は、ちょうど当時の大砲の射程範囲にあった。

赤崁楼に隣接する民権路は台南でも最も古い通りの一つで、当時の区画が残っている。

オランダ人の台湾での暮らし

ゼーランジャ城はオランダ統治時代の行政の中枢であったが、それと向かい合って建てられたプロヴィンシャ城は漢人の監視のために設けられた。二つの城砦の性質は似ているが、それぞれ異なる使命を担っていた。

成功大学考古学研究所特任教授の劉益昌は、2018年からゼーランジャ城の研究を開始し、2020年には台南市と共同で考古学チームを率いてゼーランジャ城の調査を行なった。その結果、これまで文献から解読されてきた史実に、さらに根拠のある「人の姿」が加わった。

「考古学者の本業は、地表の下に眠るものを見えるようにすることです」と劉益昌は言う。安平地域では深刻な地盤沈下が進んでおり、日本統治時代まではゴミをそのまま埋めていたため、地下には当時の建築物の基礎だけでなく、文化的な遺物も多数埋まっているのである。

「文化的に私たちとは全く異なるヨーロッパの人々が、ここでどのような生活をしていたと思いますか」と劉益昌は問いかける。

出土した遺物を見ると、オランダ人が持ち込んだヨーロッパの陶磁器やパイプ、薬瓶、ビール瓶などがある。中国や日本、東南アジアで生産された陶磁器も使っていた。

彼らは、当時普及していた中国製の染付の器も使っていたが、生活習慣の違いから、私たちとは異なる使い方をしていた。漢人はご飯茶碗やどんぶりを使い、また鶏肉は切ってから器に盛り付けるが、オランダ人は丸鶏をそのまま大きな器に盛り、テーブルに出してからナイフで切り分ける。また、行く先々の食習慣に合わせていたオランダ人は、米も食べていたという記録があり、近海で取れたホシミゾイサキを好んだという。

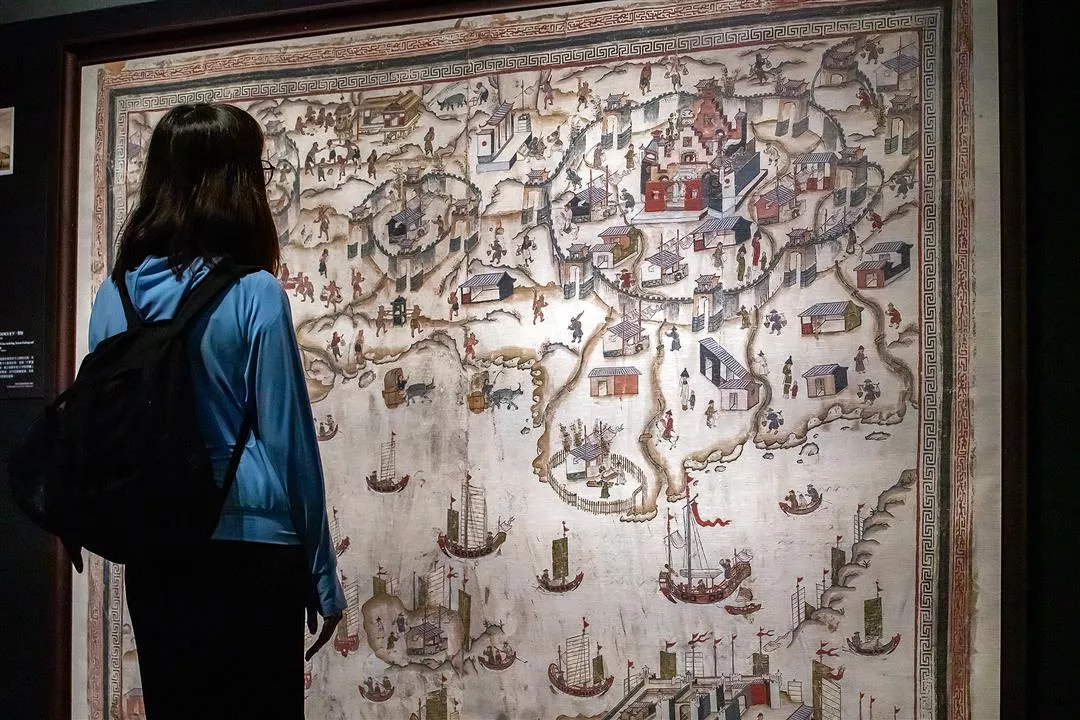

清代の絵からは行政の中心が大員(ゼーランジャ)から赤崁(プロヴィンシャ)地域に移って繫栄していることがわかる。

海と陸の思考が融合

二つの都市の運命は、漢人を主体とする鄭氏政権の時代になって大きく変化した。統治の便のために、鄭氏政権の末期には行政の中心をプロヴィンシャ城に移し、城砦の名を「承天府衙門」に変えた。さらに後の清代になっても、赤崁楼は台湾の行政の中心である台南府の役所の一つとして使われ続けた。

ゼーランジャ・シティの方は、清朝が海禁政策(海外との通交・貿易を制限する政策)を採ったため、貿易による利益が得られなくなり、都市の繁栄は失われ、城砦は軍事用途に転換された。1930年、ゼーランジャ城建設300周年(城門の額の文字が刻まれた1630年から起算)の年に、台南では「台湾文化三百年記念会」が行なわれ、1935年には台湾総督府がゼーランジャ城を重要な史跡に指定し、予算を組んで整備した。

第二次世界大戦の後、1970年代末に、台南市がゼーランジャ城の内部に展望台を建てた。内部に幾何学的な螺旋階段があるこの展望台は、現在はゼーランジャ城のシンボルとなっており、これによって、この歴史的建造物は台南のホットな観光スポットとなったのである。

ゼーランジャ城とプロヴィンシャ城から行政の中枢が他に移ったことは、海上国家から陸上国家へと転換したことを象徴している。しかし、オランダ人によって国際貿易の舞台に上ることとなった台湾の海洋国家としての性質は、その後も消えることはなかった。

劉益昌によると、オランダ統治時代に台湾へ渡ってきた漢人移民たちの中には、住み慣れた土地を離れてきた農民もいたが、中には先祖代々東アジア海域を行き来し、航海と貿易に長けた人々もいた。危険を恐れることなく、果敢に海外と取引をする人もいて、これによって陸と海の思考が融合し、台湾人の「文化的遺伝子」が形作られたとも考えられる。

台湾人はなぜ貿易に長けているのか。なぜかくも海外旅行が好きなのか。確実な現象ながら、答えが見つからない問いかけに、少なくともこの二つの歴史的建造物がこっそりと答えを残してくれているのではないだろうか。

プロヴィンシャ城(普羅民遮城または赤崁楼)

所在地:台南市中西区

建造時期:1653年

居住者:城内には40~50人の軍人が住み、町の住人は漢人を主とした。

建造目的:1652年に郭懐一事件が起きたことから政権を固めるために建てられた。

ゼーランジャ城から出土した遺物にはヨーロッパの陶磁器やパイプ、薬瓶などのほか、中国製の染付の焼き物、日本や東南アジアの陶磁器などがある。

オランダ統治時代の地層が発見された安平老街の発掘現場。(劉益昌提供)

1670年の絵画には、当時のゼーランジャ城の姿と繁栄が描かれている。(国立台湾歴史博物館提供)

ゼーランジャ城(熱蘭遮城または安平古堡)

所在地:台南市安平区

建造時期:1624年

建造目的:オランダの海上貿易拠点

居住者:城砦内にはオランダ連合東インド会社の長官と軍隊が入居し、周辺の町にはオランダ商人、漢人(後に鄭成功に策を献じた通訳の何斌ら)、さらに少なからぬ日本人、ベトナム人もおり、国際的だった。学者の見積もりでは当時城内には1000人ほど、町には300世帯は住んでいたと見られている。

特徴:台湾初のヨーロッパ式城砦。城は砂丘の上に、町は砂州の上に築かれ、高低差は5メートルほどあった。

400年にわたる台南の歴史を見守ってきた赤崁楼は、今は多くの人でにぎわう観光スポットだ。

安平老街の壁面には、オランダ積みと呼ばれる当時のレンガの工法が見られる。