蛇毒研究,是台灣土壤長出的一棵科學大樹。(莊坤儒攝)

回顧近百年來,杜聰明、李振源和張傳炯等多位科學家的努力,讓台灣蛇毒研究躍上世界版圖,打造出基礎科學界的典範。如今這顆茁壯的科學大樹,由後人承接,不僅創建出符合PIC/S GMP高規格的抗蛇毒血清製造廠,更蓄勢待發,為挽救全球每年約200萬毒蛇咬傷病患盡一份心力。

根據衛生福利部疾病管制署統計,台灣每年約有1,000人遭蛇吻,主要為赤尾鮐、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、百步蛇與鎖鏈蛇六大毒蛇造成,民眾被咬傷時,只要前往全國各地醫療院所,施打疾管署與國家衛生研究院合作生產之抗蛇毒血清,便能中和蛇毒、減少毒性症狀。

對比花紋完整的高解析度圖鑑,醫療人員在急診室收到的照片多半灰暗且模糊。(莊坤儒攝)

公民科學助急診醫識毒蛇

病人送抵急診室後,毒蛇特徵常是醫生診斷的第一根據,但其實蛇種辨識本身具一定難度。鎖鏈蛇、百步蛇與龜殼花,三者皆以大塊斑紋為特色,差異細微;擬龜殼花及阿里山龜殼花,則因與龜殼花模樣極為相似,更難分辨;白色斑紋的雨傘節,和前段以條狀斑紋為主的白梅花蛇,也很容易混淆;無毒蛇種青蛇因與赤尾鮐同樣是綠色外表,常遭民眾誤殺。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部醫師鄭凱文指出,國內急診醫師皆具備六大毒蛇相關知識,能處理多數毒蛇咬傷案例,但倘若對於蛇種判定有疑慮、病患病程出現非典型症狀時,便會致電北榮毒藥物防治諮詢中心。

作為24小時電話諮詢人員之一,北榮毒藥物防治諮詢中心藥師陳香齡表示,他們會針對醫師提供咬傷預估時間、傷口狀態和臨床數值等資訊,給予醫療方式的建議,假若初判為罕見案例,如為六大毒蛇外的蛇種咬傷,則會協同包含鄭凱文在內的醫師們做進一步判斷、會診。

在政府單位多年來強力宣導,以及智慧型手機普及下,陳香齡表示,近年患者以手機紀錄毒蛇樣態的案例有增高,「但很常是半夜或傍晚被咬,所以素材狀態不是很理想。」

鄭凱文舉例,近期發生的阿里山龜殼花咬傷案例中,病患緊急拍下的照片灰暗且局部,與傳統圖鑑中完整且清晰的蛇體樣態相差甚多,對於多年來協助蛇類判斷的毒藥物諮詢中心醫師來說,具有相當程度的挑戰。

於是,在去(2023)年加入北榮毒物中心團隊的彰化秀傳醫院醫師陳光庭推薦下,鄭凱文和陳香齡聯繫創辦「路殺社」的農業部生物多樣性研究所副研究員林德恩,提出建立急診室常見陸域蛇類辨識練習資料庫的可能性。

經數月建置與優化,林德恩協助將既有辨識資料庫中的爬蟲類、哺乳類等非蛇類物種題目排除,建立針對醫療人員識別蛇種辨識的網站,於2024年一月正式上線。醫生只需透過手機,便可像玩遊戲般,輕鬆練習識別多種蛇類遺體,並額外習得蛇種分佈區域、主要特徵等相關知識,快速累積辨識技能。陳香齡表示,練習約200題後,識別能力便明顯提升,面對醫療現場不同樣態的毒蛇,也能快速且輕鬆掌握判斷訣竅。

陳光庭現場實際操作,為我們分析其中一題僅存尾部的蛇類遺體,他表示其雖然沒有頭部,但透過腹部及尾部特徵,能辨別為眼鏡蛇。他進一步解釋,因為眼鏡蛇平常形態是灰色、黑色或咖啡色的蛇,甚至頸部在沒有膨大的狀況下,標誌性花紋也可能無法清楚識別,「所以題庫在某方面來說,也可真實呈現民眾將蛇或照片帶到急診室的真實狀況。」

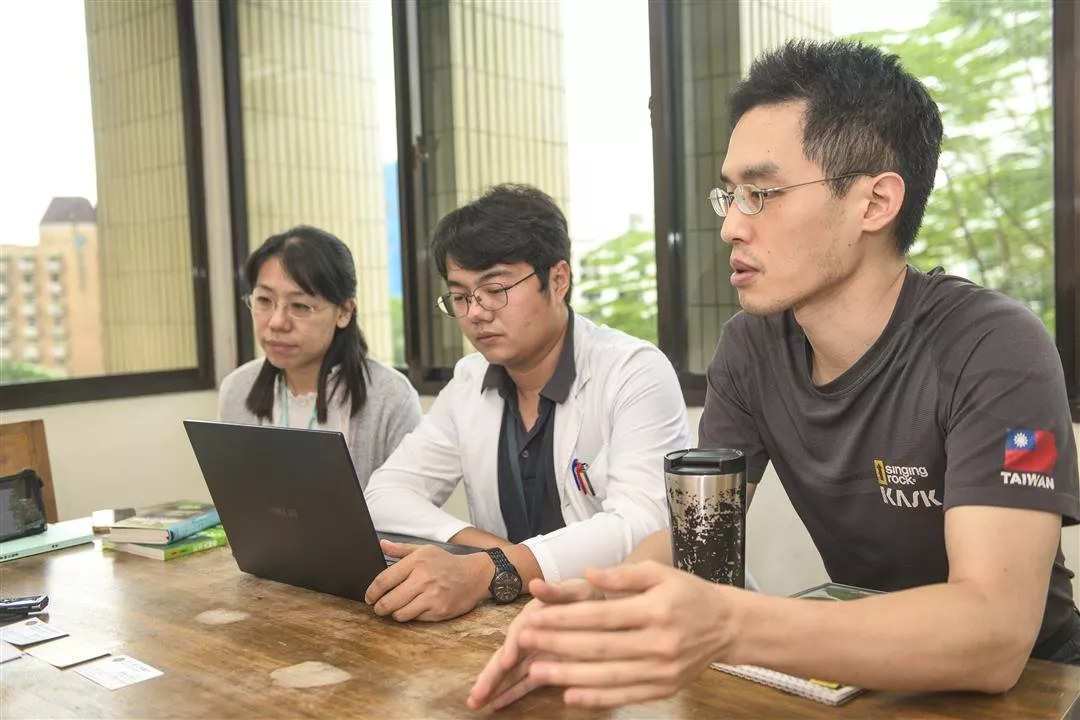

北榮毒藥物防治諮詢中心藥師陳香齡(左)和醫師鄭凱文(右)在醫師陳光庭(中)推薦下,與農業部生物多樣性研究所合作,建立急診室常見陸域蛇類辨識練習資料庫。(莊坤儒攝)

毒蛇種類判斷的複雜與困難

若完全沒有毒蛇相關資訊,醫生診斷下一個線索,即是臨床症狀。但注入毒液量不同、患者體質,及乾咬(dry bite)與無毒蛇咬傷的可能,都為臨床症狀變化增添複雜度。

中國醫藥大學附設醫院毒藥物諮詢檢驗中心醫師洪東榮指出,六大毒蛇中,龜殼花與眼鏡蛇咬傷案例即是毒蛇咬傷診治難辨識的案例之一。

在台灣健全的後送系統下,多數病患能在一小時內抵達急診室,但此時傷口多數不會有明顯變化,甚至是因眼鏡蛇讓傷口潰爛產生的黑藍色斑塊,與龜殼花所造成的瘀血,即使是有經驗的醫務人員,也不易立即識別。

若醫生選擇注射赤尾鮐與龜殼花抗蛇毒血清,經數小時觀察後,發現患者無明顯改善,傷口更出現潰爛與組織壞死狀況,才能確定患者為眼鏡蛇咬傷,需立即改注射相對應的抗蛇毒血清,如此過程需約六小時的觀察。

每多等一秒,留下後遺症的機率也可能隨之增加。據研究,眼鏡蛇雖被歸類為神經性毒性,但毒素中50%屬細胞毒素(cytotoxin),臨床症狀以紅腫、疼痛、發熱、壞死和潰爛等組織反應為主。洪東榮指出,若無及早使用血清,會導致壞死、潰爛擴大,即使毒性中和,傷口後續仍需經多次清創手術,嚴重者更可能截肢,留下終身殘疾(deformity)。

對於分秒必爭的毒蛇咬傷鑑別,他曾於2002年發表的博士論文中指出,「若只根據臨床表徵常無法做出正確判斷、使用正確血清,醫療現場需要更客觀的鑑定方式來判別。」

而他最終也成功研發出這項利器。

眼鏡蛇

小小鵝蛋立大功

2008年,洪東榮研發出全國首個眼鏡蛇毒辨識快篩。相較於研究時常用的酵素免疫分析法(ELISA),程序複雜、篩檢環境標準要求高、耗時約四到六小時,眼鏡蛇快篩片(ICT-Cobra)抽取病人血液,透過離心機分離出血清,滴至試片等候結果出爐,20分鐘內即可完成,效率大大提升。

成功關鍵,在一顆鵝蛋。

綜觀國際,印度與緬甸也曾研發蛇毒快篩,「快篩片裡面需要用兩種抗體,一種是馬的,也就是現行抗蛇毒血清的抗體,另一種有人用兔子、老鼠,而問題就出在馬之外的抗體,到底要用什麼。」洪東榮解釋,印度為突破此障礙,不計成本使用研究室純化分析後的蛇毒去免疫,數據雖完美,但成本高昂、量產困難,「我們剛開始也是怎麼試都不行,直到一天用鵝蛋後,才發現抗體很漂亮。」如此結果,讓洪東榮決定與彰化種畜繁殖場合作,將經處理的蛇毒打入鵝體內,蒐集牠們產下的蛋,取其蛋黃抗體(IgY)用於快篩片中進行實驗。

結果令洪東榮團隊振奮,ICT-Cobra不僅可以正確判讀眼鏡蛇毒素,更可偵測到最低5ng/ml含量。洪東榮解釋:「以過往眼鏡蛇咬傷案例中,患者血中濃度通常有20至200ng/ml的蛇毒。」他笑說,能有如此成果,都要歸功台灣高水準的養鵝產業。

而這一小片成本價約300元新台幣的眼鏡蛇快篩片,近期更走出台灣,成為台越抗蛇毒血清研究網絡計畫中的重要項目。

路殺社匯集民眾拍攝蛇類路死照片,成為急診室醫生學習判斷蛇種的利器。(莊坤儒攝)

亞太抗蛇毒血清研究網絡的建置

說起台越醫療界友誼,除台北醫學大學深耕越南近10年創建下的良好基礎外,國衛院感染症與疫苗研究所副研究員宋旺洲表示,國衛院感疫所與越方早有醫療研究方面的合作。

2011年越南爆發腸病毒疫情,時任國衛院感疫所所長的蘇益仁協助當地醫療院所建立感染症研究實驗室、確立篩檢流程,讓當地迅速控制疫情。這段緣分,也為國衛院與胡志明市立第一兒童醫院搭起友誼橋梁。

近年,國衛院在交流中得知越南有兒童毒蛇咬傷救治問題,「相較大人,兒童因為身軀小,毒素發作更為快速。」宋旺洲解釋,成人患者通常觀察6至12小時,孩童僅一半時間就會產生嚴重臨床症狀,也因此,蛇種判讀的醫材相當重要。

恰巧ICT-Cobra曾針對主要分布於東南亞的泰國眼鏡蛇(Naja siamensis)、單眼紋眼鏡蛇(Naja kaouthia)及印度眼鏡蛇(Naja naja)進行試驗,發現針對台灣中華眼鏡蛇(Naja atra)所開發的蛇毒偵測快篩,對於前述三種眼鏡蛇也具識別效果,靈敏度可達5~50ng/ml,成為台灣蛇毒偵測快篩前進東南亞的敲門磚。

根據越南胡志明市大水鑊醫院統計,該院2016年蛇咬傷案例為1,000餘例,最多為白唇竹葉青咬傷660例,馬來亞蝮蛇154例,泰國眼鏡蛇與單眼紋眼鏡蛇則分別為81例與21例。

若要真正協助越南醫院辨識毒蛇種類,白唇竹葉青與馬來亞蝮蛇未來勢必要成為快篩檢測的蛇種之一。因此,2022年展開的新南向建立亞太抗蛇毒血清研究網絡計畫,便嘗試將馬來亞蝮蛇加入快篩實驗。

宋旺洲分享,目前馬來亞蝮蛇實驗成果,最低可測得50ng/ml毒量,雖因其免疫性不強,導致無法下修測得含量,「但這樣的靈敏度還是夠的。」他更透露,目前國衛院團隊也正與洪東榮、越南生產抗蛇毒血清及多種疫苗的主要單位IVAC合作,製作結合鎖鏈蛇、眼鏡蛇與馬來亞蝮蛇三合一偵測快篩,「檢測結果是非常有效的,未來會持續朝偵測至低5ng/ml為目標。」

被眼鏡蛇與龜殼花咬傷,初期症狀相似,即使是有經驗的醫務人員,也不易立即辨識。

Taiwan can help

計畫至今兩年,國衛院已與三國、四個單位簽署合作協議,除研發出符合當地需求的蛇毒偵測快篩,「以重組蛇毒蛋白製備廣效型抗蛇毒血清」專項計畫更透過生物工程,於實驗室生產蛇毒主要毒素,進行馬匹免疫生產抗蛇毒血清,突破區域性蛇毒取得之限制,在台灣就可以製造出東南亞蛇種抗蛇毒血清,宋旺洲說:「效價甚至比馬匹免疫來得高,也可去除毒蛇養殖成本,及人員採毒受傷機會。」而這項寫下台灣蛇毒研究新頁的突破性技術,或許未來也能成為守護全球生命的力量之一。

世界衛生組織(WHO)指出,蛇毒咬傷好發於非洲、亞洲與南美洲等區域,而注射抗蛇毒血清是最有效的治療手段。

但據統計,東南亞每年約24萬人遭毒蛇咬傷,依照平均每位病人需施打三至五劑血清來計算,全區一年28萬劑供應量,遠遠不足。施打合適血清不僅能拯救生命,還能減少60%醫療資源浪費、避免勞動力人口終身殘疾,每位病人總計可減少6,400美元損失,牽動東南亞國家每年近0.1%的GDP成長值。

因此,WHO於2017年將毒蛇咬傷列為「高度優先被忽略熱帶疾病」,希望能吸引更多資源投入新型抗蛇毒血清與蛇毒偵測快篩,以實現2030年將毒蛇咬傷致死亡和殘疾減少50%的目標。

宋旺洲認為,國衛院生物製劑二廠完工後,將提升國內抗蛇毒血清產能,若搭配重組蛇毒免疫策略,研發及生產當地所需抗蛇毒血清,不但能強化台灣與其他國家公衛合作關係,更有機會拓展國際市場,「或許台灣的抗蛇毒血清,能走出一條嶄新的路。」他如此言道。

將蛇毒免疫抗原打入馬匹體表,再抽取產生足夠抗體之血液,便可獲得抗蛇毒血清原液。

疾管署毒蛇實驗室為六大毒蛇布置符合其習性之「膠囊旅館」,以穩定供應國內抗蛇毒血清生產所需之毒液。

國衛院感疫所副研究員宋旺洲與團隊夥伴,奔波台越兩地,牽起亞太抗蛇毒血清研究網絡的紅線。(林格立攝)

國衛院與胡志明市第一兒童醫院於今(2024)年5月簽署合約,未來將針對胡志明市兒童毒蛇咬傷案例進行臨床檢體研究。圖左2為國衛院副院長陳為堅、右2為胡志明市第一兒童醫院院長Nguyen Thanh Hung。(宋旺洲提供)

除合作研究計畫,胡志明市衛生部前部長Nguyen The Dung(左5)及多位越南學界代表,也親赴國衛院疫苗研發中心,了解台灣抗蛇毒血清生產過程。(宋旺洲提供)

高品質、穩定供應的抗蛇毒血清,是毒蛇咬傷的唯一解方,也是台灣為守護全球生命撐起的樹蔭。(林格立攝)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)