大學教育正從專業學術的殿堂,逐漸轉型為推動在地社區乃至國際社會邁向永續發展的重要動能之一。圖為台科大「行動工程師」計畫中,學生發揮工科專長,為社區居民提供電器維修服務。(台科大提供)

國際知名靈長類動物學者珍‧古德曾在一場演講中提及:「我最大的希望是年輕的一代。」這是她開展根與芽國際環境教育計畫(Roots & Shoots education programme)的初衷,或許也是許多教育工作者所堅持的信念──透過教育,讓下一代成為世界朝「永續」邁進的關鍵。

大學社會責任(University Social Responsibility, USR)實踐計畫,引導大專院校以專業知識,為解決區域問題貢獻一己之力。國立暨南國際大學(以下簡稱暨南大學)副校長曾永平表示,「大學社會責任早已經是暨南大學的DNA。」

暨南大學:從天災到與地方共好

原來,1999年的九二一地震時,成立僅四年的暨南大學約三分之二校舍損毀,時任校長李家同以學生安全為由,決定將部分學生帶往北部移地上課,沒想此舉反在學校與在地人之間留下十年才得以化解的誤會。

也因此,暨南大學早在教育部2018年推動國內大專院校USR計畫前,便已將「在地實踐」納入校務發展目標中,經過數十年的耕耘,暨南大學USR計畫足跡遍及南投各鄉鎮。

其中,由科技學院發起的「永續環境推動與人才培育計畫」,為南投名產茭白筍推動農廢資材再利用及手創藝術工作坊,實踐循環經濟與在地創新,並建置茭白筍節電實驗基地與預警機制app,促進節能減污和農業青年返鄉發展契機。該計畫於2021年更在機緣巧合下,與陽光慈善會、台中東友扶輪社展開合作計畫,將USR能量拓展至柬埔寨。

暨南大學科技學院的師生根據當地環境需求,為柬埔寨Kanha小學量身設計了淨水系統。(暨南大學提供)

讓科技與需求契合

陽光慈善會理事長李政鍠分享,基金會有感於柬埔寨當地因水質不潔、電力匱乏等問題,長年沒有穩定水資源可用。

他透過曾永平牽線,與暨南大學科技學院院長蔡勇斌、土木工程系老師陳谷汎、楊智其等師生共同組成的團隊,為柬埔寨Kanha小學建造淨水設備。

陳谷汎指出,專案選定慢濾池作為淨水系統,主因是搭建方法單純,「後續只要定期清潔最上面的過濾砂即可。慢濾池也不像快濾池須額外加藥和用電,更符合當地需求。」

經過一連串的討論、設計,團隊於2017年9月帶著設計草圖前往現地,除檢測水質,還要尋找合適石材。陳谷汎回憶,「最主要是找不到石英砂。」此一阻絕水中微生物的關鍵材料,最後是在水族館覓得,但與台灣常見的樣態有些差異,曾擔心成效打折。

幸好後續驗收時,確認水質大腸桿菌群零檢出,符合當地飲用水的標準,才放下心中大石。陳谷汎指出,與台灣法規所定下的6CFU/100毫升相比,柬埔寨規定更為嚴格。

暨大團隊不僅攜帶儀器至現場檢測水的酸鹼值、濁度與微生物指數,為求慎重,還將樣本帶回台灣,由相關單位檢測是否含有重金屬,進一步評估慢濾池的實用性。(暨南大學提供)

課本學不到的成就感

為Kanha小學打造的慢濾池,不僅學校師生,校區附近1,500多位居民也能使用,讓此計畫獲當地教育局重視,落成開幕當天更有媒體報導。

陳谷汎表示,對台灣學生來說,是來到柬埔寨後,才首次感受到永續發展第六項目標:淨水與衛生的重要性,也看見未曾見過的面向。

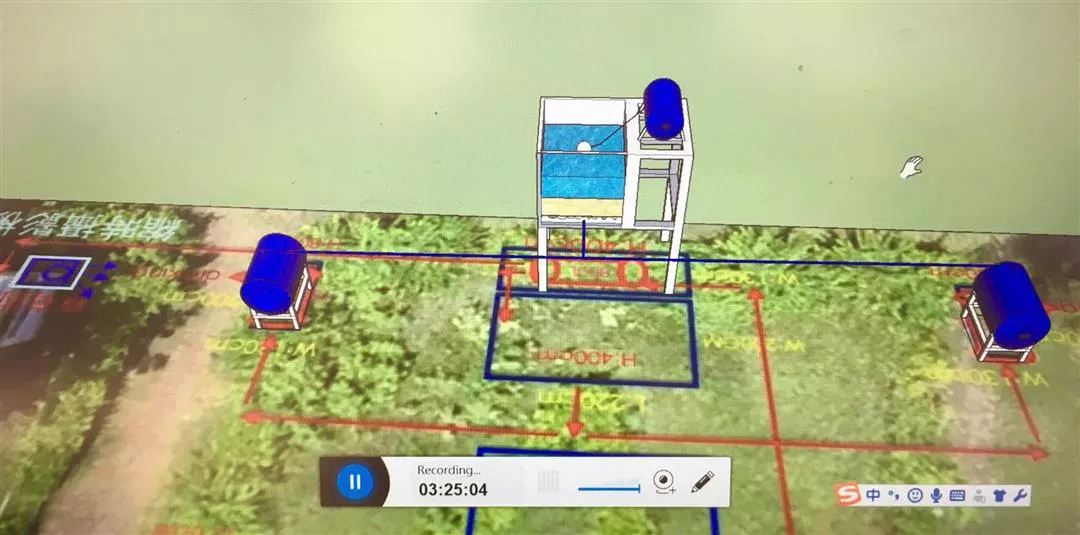

即便近年受種種因素影響,不便前往當地,但他們仍持續帶領學生研究如何以不鏽鋼桶取代混凝土結構,改善建造門檻與使用範圍等問題。

隨著去年第二、三座慢濾池在柬埔寨接續落成,陳谷汎透露,未來還要把農廢處理經驗帶進越南,讓計畫擴及更多國家。這項計畫對於學生的成長有多少助益,雖無法量化,但他認為,「學生在過程中能獲得實踐課本理論的成就感。」是在台灣的教育現場無法達到的。

近年雖無法親赴柬埔寨,暨南大學科技學院師生仍持續深入研究,優化慢濾池的建造,以更符合當地需求。

台灣科技大學:讓工程沒有國界

台灣科技大學(以下簡稱台科大)「行動工程師」計畫主持人之一,台科大材料科學與工程系副教授王秋燕在過去七年陪伴學生的過程中感受到,國際型USR計畫帶給學生的變化,「是在那個地方、時空下,才能體會到的。」

由台科大現任副校長劉志成提出,以無國界醫生為概念所創設的行動工程師(Engineering in action)計畫,是台科大執行最久的USR計畫。

自2005年起,台科大開始每年都有許多外籍學生來台攻讀全英文研究所,其中來自東南亞的他們與「行動工程師」計畫的理念緊密相連。原來這些學生學成歸國後,多成為當地的學者或教師,並在區域發展與技術傳遞中發揮關鍵作用,也成為這項USR計畫的重要橋梁。

台科大攜手包含印尼泗水理工大學(Sepuluh Nopember Institute of Technology)、韋地雅曼達拉天主教大學(Widya Mandala Catholic University)及越南芹苴大學(Can Tho University)等多所國際大專院校,讓「行動工程師」計畫前進印尼泗水、東爪哇及越南芹苴等地,為社區帶來改變的力量。

台科大行動工程師計畫的多元生源,讓工科與文科在異國激盪出既創新又貼近在地的亮眼成果。圖為台科大團隊於印尼東爪哇建置資訊導覽牆的現場作業。(台科大提供)

除了國際計畫外,台科大團隊近年也深入宜蘭偏鄉部落,以實際行動關懷這片土地,延續對在地的深刻關懷。(台科大提供)

從意外與限制中學習

在實際前往場域前,學生們須先花上三至四個月,與當地學生視訊開會,反覆討論和分析在地需求,以擬定可執行計畫,尤其必須融入工程元素。

去(2024)年團隊與韋地雅曼達拉天主教大學合作,在印尼東爪哇瑪琅(Morang)村所打造的資訊牆中,以當地豐厚的文史資料為基礎,結合3D地圖技術與多語言導覽系統,為當地打造觀光發展新亮點,是融入所學的案例之一。

然,縝密的事前規劃,總會有碰上意外的時候。在印尼泗水馬格坦攝政區(Magetan)與泗水理工大學、大阪工業大學學生合作的魚菜共生系統,在縫製帆布過程中發現材質不符使用需求,作為指導老師的王孟菊當時看得很著急,卻忍到最後一刻才出聲提醒。

她嘗試引導學生思考如何調整,但實際如何因應,最後仍要由學生自行判斷,「他們當下有說要換另一種布,不過兩週才可能買到,時間會來不及。」王孟菊認為,類似的突發狀況算是對學生的一種考驗。

尤其在當地語言非英語的情況下,不論是溝通、採買,都要多方協調,學生也要衡量時間效益,以期在維持品質的同時將專案完成。王孟菊笑說:「工程師『時間到了就是要有成品』的特質,讓大家在討論過程中肯定都會有些火氣。」但難能可貴的是,學生從未把「放棄」放進選項中。

王孟菊表示,雖然事前在國內已做好規畫,但抵達當地後仍會遇到各種挑戰,學生需靈活應變,並透過溝通與協調共同解決問題。(台科大提供)

學分之外的成長啟發

這些走出象牙塔的工程師們,在為國際社會提供永續解方的同時,也與當地師生、居民互動,留下許多珍貴回憶,後續更成為鼓舞台科大非工科系所學生、他校學子和高中職生紛至沓來表達參與意願的起點。

即便知道長達四個月的前置期,須在本科課業與計畫會議間取得平衡,外加短時間學習當地語言的挑戰,還要花費寶貴的暑假時間前往國外,在相對不先進的生活環境裡頭排除困難執行計畫,每年報名的學生相當踴躍。

或許也是因為,這學程對學生的影響遠超過成績單上留下的三學分。王孟菊分享,有應用外語系學生參與後,啟發她參與永續聯合國競賽,近期也成功獲選為聖多美普林西比志工;有化工系學生決定不當台積電工程師,立志以NGO組織角色為社會貢獻心力。

從學生看見的變化,也呼應王秋燕所說,無論哪個USR專案計畫,並非只是單向幫助的志工活動,而是兩邊相互都會有所成長。

台科大行動工程師計畫近年攜手大阪工業大學,前往日本長野縣川上村,結合工業與創新觀光,為當地注入全新活力。(台科大提供)

長榮大學:台灣經驗,非洲實踐

「從非洲來的學生們告訴我,他們要改變社區、國家,這是他們的夢想。」長榮大學綠色大武崙社區推動辦公室執行長甘玲華則是從USR計畫中,看到讓夢想成真的能量。

珍‧古德2012年的台南行,促成長榮大學於2016年成立「環境教育國際實驗學院」,後續再創設吸引國際青年來台就讀的「永續發展國際學士學位學程」(IPSD),七年間,總計有11國學生來台就讀,主要為東非國家學生。

來自坦尚尼亞的Benica,是由當地珍古德協會推薦後來到台灣。甘玲華回憶,受到台灣女性的獨立與自主啟發的Benica,希望也能在家鄉推動女性權益,「她大一時就和我提議世界經期日的計畫。」此後也成功催生「Care計畫」。

以促進女性權益為主軸,結合性別教育與環境議題,Benica與夥伴們開辦布衛生棉工作坊,教導女性縫製可重複利用的布衛生棉,並教授女性生理議題等內容,致力消弭月經污名化、月經貧窮等困境。他們以長榮大學周邊社區為出發點,再將「台灣經驗,非洲實踐」,在坦尚尼亞、蒲隆地、烏干達和史瓦帝尼舉辦30餘場工作坊。

受到Benica的啟發,來自史瓦帝尼的Sindi也將「Care計畫」帶回母國。「首先我們要提升『他』們對於生理用品的認識,」Sindi指出,不只女生,男生也是計畫中希望加強的對象,因此她和夥伴與長榮大學護理系合作,在去年一月的課程中加入更多女性身體知識內容,「獲得許多正面的回應。」Sindi說。

教導家鄉學子縫製布衛生棉,對Sindi而言只是起點。她期望未來能讓更多來自台灣的愛心與資源,為史瓦帝尼帶來實質改變。

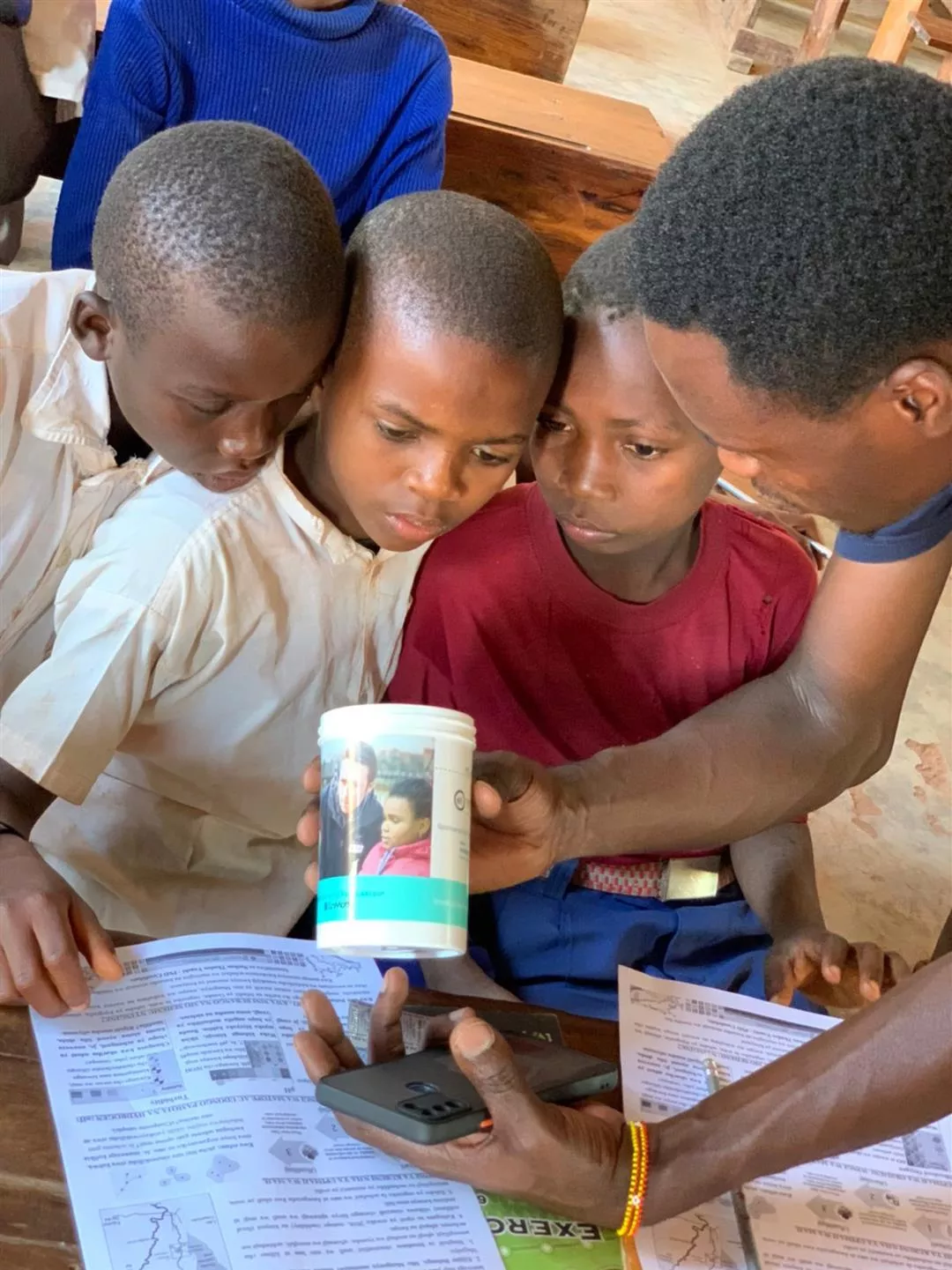

透過參與台灣各項USR計畫,學生不僅學習到多元技能,也在過程中反思如何將所學回饋家鄉。(長榮大學提供)

從台灣,種下改變世界的希望

甘玲華透露,其實每場遠渡一萬多公里的跨國工作坊,課程內容規劃、人力調節等皆由學生負責,雖然辛苦,卻能獲得他們難以想像的寶貴經驗。來台灣第四年的Abel,不論是生物炭工作坊、Care計畫、鑰匙孔花園等計畫,他都認真把握在台灣實作的機會,更會思考如何將這些專案落地家鄉,尤其是為永續農耕提供解方。

Abel解釋,蒲隆地90%的居民以務農維生,但長年使用化學農業,造成農地逐漸無法豐收,為此他特別將生物炭技術帶回家鄉,希望能幫助家鄉的農夫習得兼具環境保護與民生經濟的農法。

鑰匙孔花園是他的努力目標之一。這種外型如鑰匙孔的農田,不僅施工成本低廉,還能以最少的勞力、水資源和肥料進行耕作,即使在非洲惡劣的環境中也能實現年年豐收。Abel認為,這種在台灣多數用於園藝的設施,「在我的家鄉,還能幫助減少政府處理垃圾的成本。」因此,他在學習技術後,便興奮地在一次回非洲的移地實習期間,半夜帶著堂弟完成了家鄉的第一座鑰匙孔花園。

此外,他也以在台灣生活的日常觀察,決定在家鄉發起健康站計畫。Abel嘗試向地方政府提案,透過課程教導民眾基本醫學健康常識、使用檢測儀器,以幫助當地人能更快速察覺疾病、就醫,特別是蒲隆地流行的瘧疾,「很多寶寶過世,是因為人們不清楚發燒是最典型的症狀,未能及早帶小朋友看醫生。」

在台灣學習並落實USR計畫,讓來自非洲的他們了解,永續不僅是口號,是能讓家鄉變得更好的解方,也在台灣引發蝴蝶效應,甘玲華分享,「有台灣學生們聽到他們的故事,更堅定了自己想走的路。」名為希望的種子,仍在持續種下。

在台灣習以為常的事物,來到非洲大陸成為推動永續發展的新契機,展現「台灣經驗、非洲實踐」的精神。圖為長榮大學IPSD學生於坦尚尼亞基戈馬地區進行水質檢測教學。(長榮大學提供)

將在台灣學習到的永續解方帶回家鄉,讓來自非洲的學生實現為國家盡一份心力的夢想。圖為2022年長榮大學IPSD學生前往坦尚尼亞舉行工作坊。(長榮大學提供)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)